حين نقلب صفحات تاريخ أمتنا، نشعر بالاعتزاز والفخر، ذلك لأننا نرى بأم أعيننا كيف نجح من سبق بتجاوز المحن والنوازل بحكمة وحزم وصبر، لأننا نشاهد القدوة قد ارتسمت في البطل المسلم مجاهدًا كان أو أميرًا أو عالمًا، أو حتى جنديًا، كل قد علم أهمية ثغره، فلم يستكينوا مستضعفين بعد أن ارتشفوا من شراب العز والمجد، بل قاموا يتسابقون لتسطير بطولات المسلمين التي فاقت بطولات غيرهم من البشر، كيف وقد انتظمت في عبادة لخالقهم ومروءة وحسن خلق! إننا في كل مرة نتذكر انتصارًا من انتصاراتهم الساحقة، نشعر بأهمية تدبر شخصياتهم والاعتبار بتجاربهم والاستفادة من خبراتهم والتأمل في أسباب انتصارهم وتفوقهم وقدرتهم على تجاوز مرحلة الاستضعاف.

حقبة مرت على المسلمين كانت من أظلم وأحلك الأزمان، حين اجتاحت جيوش التتار الهمجية الجرارة البلاد ولم تترك خلفها إلا الدمار والخراب وجثث المسلمين على الثرى تسقيه بدمائها الحمراء.

التتار

تأملت في حال المسلمين آنذاك وكذلك قرر العلماء أن من أبرز الشخصيات التي كان لها التأثير الحقيقي في التغيير من الضعف إلى القوة ومن التفرق والتشرذم إلى الوحدة والاتفاق، كان سلطان العلماء الشيخ الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله.

عاقبة الثبات على الحق وعاقبة الثبات على الباطل

الشيخ الذي عاش في الشام، ثم في مصر، وعايش دولة بني أيوب التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي، وكانت دولة قوية في بداية عصرها، ولكن في آخرها تنافس أمراؤها على الملك ووصل الأمر للاقتتال، بل للخيانة حين لجأ بعضهم إلى التحالف مع الصليبيين لقتال إخوانهم من المسلمين. واقعهم كان مؤلمًا ولكن خروج الإمام العز بن عبد السلام في هذه الحقبة كان في غاية التأثير للإنكار على السلاطين الظلمة، وبشخصيته القوية التي لا تخاف في الله لومة لائم، كان ينكر عليهم علنًا وأمام رعيتهم في كثير من الأحيان. لقد تمكن الشيخ من تحقيق التغيير لأنه أخذ هذا الكتاب بقوة فقاد جموع الأمة وأثّر فيها بهمّة، لقد كان ينطلق من مبدأ صريح، يختصره في قوله:

“فإنّا نزعم أنَّا من جملة حزب الله -عز وجل -، وأنصار دينه وجنده، والجندي إذا لم يخاطر بنفسه فليس بجندي”.

ولقد سجل التاريخ أروع المواقف لهذا العالم الصادع بالحق، من أبرزها موقفه مع الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق آنذاك: حين ولّى العز بن عبد السلام خطابة الجامع الأموي، وبعد فترة حالف الملك الصالح إسماعيل الصليبيين، وسلّم لهم بعض الحصون وبعض المدن وذلك من أجل أن يستعين بهم على قتال الملك الصالح أيوب في مصر. وأمام موقف الخيانة هذا والموالاة لأعداء الله ورسوله-صلى الله عليه وسلم-، صعد العز بن عبد السلام على المنبر، وأنكر على الصالح إسماعيل تحالفه مع الصليبيين، بل وقطع الدعاء له في الخطبة، فغضب الملك الصالح غضبًا شديدًا، وأمر بإبعاده عن الخطابة، وسجنه، وبعدما اضطرب أمر الناس، أخرجه من السجن ومنعه من الخطابة.

وتوجه العز مباشرة إلى جهة بيت المقدس، فأرسل إليه الملك الصالح إسماعيل مرسالًا يلاطفه ويلايِنْهُ بالكلام الحسن، يقول له: ليس بينك وبين أن تعود إلى منصبك وأعمالك وزيادة على ما كنت عليه، إلا أن تأتي وتُقَبِّل يد السلطان لا غير، فما كان جواب هذا العلم القدوة إلا أن ضحك ساخرا من المرسال وقال له:

“يا مسكين، والله ما أرضى أن يُقَبِّلَ الملك الصالح إسماعيل يدي فضلاً عن أن أُقَبِّلَ يده، يا قومُ أنا في واد، وأنتم في واد آخر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به”.

فهددوه بالسجن، فقال:

“افعلوا ما بدا لكم”. فسجنوه في خيمة، فكانت جنته التي يقرأ فيها القرآن ويتقرب فيها من ربه.

ولأن طريق الصالح إسماعيل ومحالفته الصليبيين كانت طريق هزيمة بحتة، انتصر عليه الجند المصريون وتمكنوا من فك أسر الإمام العز بن عبد السلام ليذهب معهم إلى مصر أين استقبله سلطانها، نجم الدين أيوب أحسن استقبال، وقلده المناصب الكبيرة في الدولة. ورغم أن الملك الصالح أيوب كان متميزا بالقوة والمهابة الشديدة التي لا يستطيع معها أحد أن يتكلم بحضرته أو يشفع لأحد ، ورغم تقديره البالغ للعز بن عبد السلام إلا أنه لم يفلت من إنكار الشيخ عليه، ومن توجيه الخطاب إليه مجردًا من أي ألقاب، مما كان يثير الدهشة، كما حدث وأن ناداه في جمع مهيب لينكر عليه وجود خمر تحت ولايته، فما كان من الصالح أيوب إلا الإقرار والإذعان للحق، وحين سُئل العز بن عبد السلام في مجلسه باستغراب: أما خِفْتَه؟ قال:

“لا والله، استحضرت عظمة الله – عز وجل – وهيبته فرأيت السلطان أمامي كالقط!”.

أمة عرفت قدر علمائها

تميّزت مجالس العز بن عبد السلام بتعليم الطلاب مواقف البطولة والشجاعة كما يعلمهم الحلال والحرام، وبتلقين الغَيْرة على الدين كما يلقنهم الأحكام؛ فكانت مختلفة لأنها تبني جيلًا يتأسى بفضائل السابقين من الصحابة الأخيار، وتعد رجالا يحملون همّ هذا الدين والدفاع عنه بأرواحهم وأنفسهم، وحق له ذلك وهو القدوة والمثل اللامع في حياتهم، ولن نستطيع أن نلخص المواقف الكثيرة العظيمة لهذا السلطان بحق، إلا أنه لابد أن نعرج على موقفه وأمراء المماليك، وثباته على فتواه فيهم.حين رفض أن يدوّن بيع وشراء العقود للمماليك، حتى لو كان أميرًا أو قائدًا في الجيش إذ لابد أن يُبَاع ويحرَّرَ فمازال في الشريعة عبدًا.

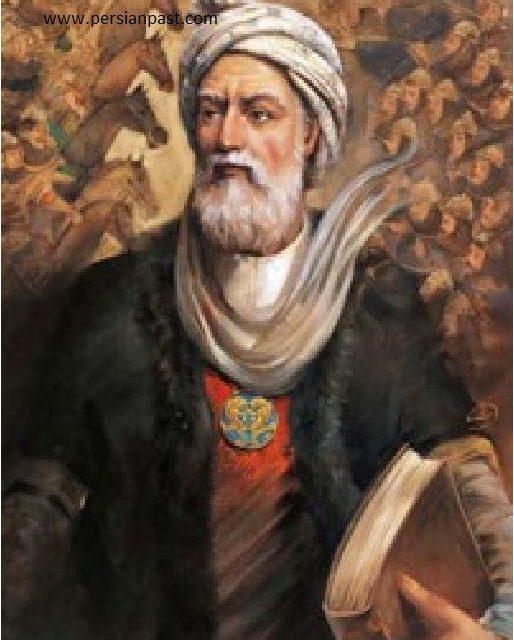

العز بن عبد السلام

فأثار هذا الأمر غضب المماليك، ورفعوا أمره إلى السلطان، فعلم العز بن عبد السلام رده عليهم حين قال: هذا أمر لا يعنيه. فكان أن قام العز بن عبد السلام مباشرة بعزل نفسه من القضاء. ثم بجمع متاعه وأثاثه ليخرج بزوجته وطفله على حمار، ومشى بهذا الموكب المتواضع يريد الخروج من مصر إلى بلده الشام. لكن، ولأنه إمام الأمة وعالمها، ولأنه حفر في قلوب الناس مكانة لا تُبخس أو تهان، ولأنه بلغ مبلغ ثقة وقدوة لا تهزم! ولأنها أمة تعرف قدر علمائها؛ خرجت جموع الأمة كلها وراءه على رأسهم العلماء والصالحون والعباد، فضلا عن الرجال والنساء والأطفال، الجميع خرجوا وراء العز بن عبد السلام في موكب مؤثر مهيب.ثم ذهب بعضهم إلى السلطان فقالوا له:

متى راح هؤلاء ذهب ملكك!

فأسرع الملك الصالح أيوب للعزّ يسترضيه ويرجو عودته مقابل ما يريده، فكان رد الشيخ أن فتوى المماليك هي الحق، وإن لم يُقضى بها فلا عودة له، فاضطر الصالح أن يذعن له قائلًا: لك ما تريد، افعل ما تشاء! فرجع العز واغتمّ المماليك لفتواه فحاولوا معه ليغيّر رأيه من جديد؛ فلم ينجحوا في ذلك، فاقترح بعضهم قتله فانطلق نائب السلطنة ومعه مجموعة من الأمراء بسيوف مسلطة وقلوب تنبض عزمًا على قتله، ثم طرقوا بابه، فلما رآهم ولد العز بن عبد السلام -عبد اللطيف-، هاله الموقف، ورجع إلى والده يحذره: يا والدي انجُ بنفسك. الموت، الموت، فسأله العز بن عبد السلام: ما الخبر؟! فوصف له حالة القوم وأنهم جاءوا لقتله، فقال العز بن عبد السلام لولده مقولته العظيمة:

يا ولدي، والله إن أباك لأحقر وأقل من أن يقتل في سبيل الله-عز وجل-

ثم خرج مسرعًا إلى نائب السلطنة، ليواجهه وجها لوجه، فتجمد الأخير ويبست أطرافه فور ما رآه، وأصابته حالة من الذعر والرعب، واضطرب حتى سقط السيف من يده، وسكت قليلاً ثم بكى وقال: يا سيدي، خبِّر ماذا تعمل؟ قال العز: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: تقبض الثمن؟ قال: نعم. قال: أين تضعه؟ قال: في مصالح المسلمين العامة، فطلب منه الدعاء وبكى بين يديه ثم انصرف.

وهكذا أقام العز بن عبد السلام الفتوى وباع الأمراء كما تنص الشريعة في حالة المماليك، وكانت هذه الواقعة التي لم يحدث لها مثيل في التاريخ.

من أسرار النصر

ولعل أحد أسرار انتصار المسلمين في تلك الحقبة هو:

حلقة الوصل المتينة بين الأمة والعلماء، كان التواصل مباشرًا، والتفاعل مؤثرًا، فضلًا عن قيام العز بن عبد السلام تغيير المنكر بيده، وكيف لا يقدر عليه ومِن خلفه أمة تسانده وجموع العلماء والفقهاء تؤازره، الذين لم يكونوا يحملون إلا الحب والولاء لبعضهم البعض، فلم يتمكن أحد من تفرقة صفوفهم.

ولهذا؛ إن كان العز بن عبد السلام قد حكم على رجل وإن علا منصبه بسقوط عدالته فإن هذا الحكم يجوب بلاد المسلمين ويُعلَّم، ولا يقبل من الساقط عدالته شهادة بل ولا كلمة وإن كان من كان.

إن بصيرة العز بن عبد السلام كانت من أحد أسباب النصر الذي حققه المسلمون في عين جالوت، لأنه نصرًا أقيم على العدل والإنصاف والمال الحلال، فلم يكن العز بن عبد السلام ليستحي من قطز يوم كان يجمع للتتار ما يخص تمويل الجيش ونفقاته.

بل رفض أن يفرض أي مال على الناس حتى ولو كان لأعظم مهمة تحفظ الأمن والأمان للأمة من عدو اجتاح بلاد العراق والشام وبات على أبواب مصر، حتى يحضر الحاكم ما عنده وعند حريمه، ويحضر الأمراء ما عندهم من الحلي والأموال.

والعز بن عبد السلام لم يصل لهذه المرتبة بكسل أو تسويف أو تواكل، بل كان مسابقا بالخيرات على قلة ذات اليد، ومجتهدًا في الطلب رغم أنه طلب العلم على عمر كبير نسبيا مقارنة مع غيره من العلماء

الفرق بيننا وبينهم

كانت أمتهم في زمن فتنة وضعف تمامًا كما هي أمتنا اليوم: تسلط عليهم التتار والصليبيون، وهم في ضعف داخلي سببه التفرق والتمزق، تمامًا مثل حالنا اليوم، ولكن الفرق بيننا وبينهم، أنهم وجدوا شيوخ العزّ يحملون الراية ليقودوا الأمة لما فيه صلاحهم وعزتهم. وكانت أمتهم أكثر انقيادًا لأهل العلم والشريعة؛ لتقوى بذلك كلمتهم وتنفذ في الجميع وإن كانوا سلاطين لأن العلماء هم بحق السلاطين.

فما أحوجنا لمثل العز بن عبد السلام، وما أحوج الأمة لتوحد العلماء واتفاق كلمتهم، وتراصهم مع صفوف الأمة في المقدمة، يقيموا شرائع هذا الدين ويحفظوا بيضته من المفسدين ويوحدوا الجموع تحت راية نقية صافية لا يخشون في الله لومة لائم، فيخضع لهم الحاكم الخائن والطاغية المتجبر، ليعلم أن القوة في هذه الأمة بعلمائها، وأن النصر لن نناله حتى ترجع الأمة لدينها ويكون علماؤها وأعلامها الأعمدة الراسخة الأساسية لبناء قبة النصر وتشييد حصن النهضة والعدالة من جديد.

توفي سلطان العلماء العز بن عبد السلام في حكم السلطان بيبرس الذي كان يكّن له الحب الجمّ، وحين استشاره في مرض موته وطلب منه أن يعيّن أحد أولاده في منصبه، وكان أشهرهم عبد اللطيف طالب علم ومترجم له، جاء رد العز عجيبا حيث قال لبيبرس:

ما فيهم من يصلح!! إنما أعين فلانًا فهو الذي يصلح لمثل هذا المنصب.

هكذا هي الأمانة تُسلَّم للأصلح لا للأقرب نسبا، وإن كان فلذة كبده الذي رباه على يده! فيا لهذه القدوة، ويا لهذه الصفحات التاريخية الرائعة، وكيف لا تُنصر أمة فيها مثل العز بن عبد السلام!